Artículos

La ficción es un ídolo mundano: Héctor Libertella y los relatos breves de A la santidad del jugador de los juegos de azar

Resumen: En las obras que conforman la poética de Héctor Libertella (1945-2006), la ficción jamás se encuentra aislada, sino que convive con sus otros dos niveles complementarios: la crítica y la teoría. Sin embargo, es posible reconocer aquellos textos que están más acá o más allá de los vértices de aquel triángulo semiótico. En el caso de A la santidad del jugador de los juegos de azar (2011), Libertella explora las posibilidades que los géneros populares, las pequeñas ficciones autobiográficas y los ensayos literarios pueden ofrecerle haciendo que simpaticen múltiples tipologías textuales en un mismo libro. En este volumen cohabitan muchos de los temas, recursos y preocupaciones recurrentes de la poética de Libertella en relatos que buscan palpar el inalcanzable cero. Palabras clave: Héctor Libertella – Historia corta – Hibridación genérica – Autobiografía - Poética Fiction is a mundane idol: Hector Libertella and the short stories of A la santidad del jugador de los juegos de azar

Palabras clave: Héctor Libertella, Historia corta , Hibridación genérica, Autobiografía, Poética.

Fiction is a mundane idol: Hector Libertella and the short stories of A la santidad del jugador de los juegos de azar

Abstract: In the works that make up the poetry of Héctor Libertella (1945-2006), fiction is never isolated, but coexists with its other two complementary levels: criticism and theory. However, it is possible to recognize those texts that are more here or beyond the vertices of that semiotic triangle. In the case of A la santidad del jugador de los juegos de azar (2011), Libertella explores the possibilities that popular genres, small autobiographical fictions and literary essays can offer, making them sympathetic to multiple text typologies in the same book. In this volume, many of the themes, resources and recurring concerns of Libertella’s poetry coexist in stories that seek to feel the unattainable zero.

Keywords: Héctor Libertella, Short Story, Generic Hybridization, Autobiography, Poetics.

Introducción

En las obras que conforman la poética del escritor Héctor Libertella (1945-2006), la ficción jamás se encuentra del todo sola o aislada, sino que convive indefectiblemente con sus otros dos niveles complementarios: la crítica y la teoría. Sin embargo, siempre es posible reconocer aquellos textos que están más acá o más allá de los vértices de ese triángulo semiótico. La ficción es un espacio propenso para la reflexión, ya que siempre denota un vacío presente, una ausencia intermitente que estimula el pensamiento. Las narraciones fantasmagóricas de Libertella, antes que propiciarnos certezas, nos llenan de dudas, pero también nos brindan destellos lúcidos –aunque oscuros– de una mente creativa.

En el caso de A la santidad del jugador de los juegos de azar (2011), Libertella explora las posibilidades que los géneros populares, las pequeñas ficciones autobiográficas y los ensayos literarios pueden ofrecerle logrando que simpaticen múltiples tipologías textuales en un mismo libro. Por ejemplo, “Flitner. Un cowboy” es un western de tan solo tres páginas, mientras que “Un mapa que no figura” es un ensayo sobre Onetti y “Canción de ausencia” es un poema. A su vez, el autor reduplica su yo en muchas de esas ficciones: comparte la reclusión voluntaria del “Lobo” Desimone en “Desimone. Fobia y Placer”, el amor destructivo por una adicción de Herbert Louis en “Herbert Louis. A la santidad del jugador de juegos de azar” y el alcoholismo de James Cook en el cuento homónimo.

Veremos así que en este pequeño volumen de menos de cien páginas cohabitan muchos de los temas, recursos y preocupaciones recurrentes de la poética de Libertella en relatos cada vez más breves que buscan palpar el inalcanzable cero.

La narración liviana: personajes, tiempos y espacios libertellianos.

Antes de comenzar con el análisis, sería prudente determinar algunas cuestiones estructurales que hacen a las narraciones de Héctor Libertella. Sin ser exhaustivos ni proponer clasificaciones taxativas, veamos algunas de sus características predominantes.

Marcelo Damiani propone el concepto de “narrativa histérica” para pensar la poética de Héctor Libertella y de otros autores afines a él, como Macedonio Fernández y Osvaldo Lamborghini. La narrativa histérica supone “un tipo de ficción que realiza un doble movimiento simultáneo: seduce (literariamente) y rechaza (las demandas externas y ajenas a su propia lógica). Este doble movimiento se debe a que su propósito es conquistar al lector y huir de las imposiciones del Mercado” (Damiani, 2007). En dicho rechazo, Libertella niega muchas de las convenciones narrativas a las cuales los lectores mercantilistas están acostumbrados. Algunas de esas convenciones son: personajes consistentes –sólidos, descriptos, con volumen y una biografía, con una evolución progresiva y un razonamiento fundamentado–, espacios contundentes –tupidos, reconocibles, verosímiles, imaginables, bien dibujados por pinceladas cargadas de adjetivos, firmes en donde los personajes puedan pisar sin peligro a tambalearse– y tiempos precisos –delimitados, periodizables, medibles, cronometrados, fechados y sucesivos–. La de Libertella, en cambio, es una narración que se encuentra “en un equilibrio inestable entre la ficción y la reflexión, siempre buscando cortar la cuerda del Canon y dar el gran salto –sin red– en otra dirección” (Damiani, 2007). En una entrevista que Esteban Prado le realizó el 24 de junio de 2009, Damiani postula que la escritura libertelliana es disnarrativa “en la medida que no establece la narración como una verdad” (Prado, 2016b, p. 410).

Los personajes libertellianos son seres livianos, por no decir amorfos. Carecen de cierta personalidad en tanto que sus identidades son endebles, vagas y hasta permutables. Si no se les presta la debida atención, corren el riesgo de difuminarse entre los trazos de la escritura. Sus acciones son impulsadas más por el devenir narrativo, los juegos de palabras y el desamparo autoral antes que por su propio carácter. Libertella crea sujetos sin voluntad, o en todo caso cuya voluntad está sometida a la tiranía de la letra hermética de aquel que sostiene la pluma. Pero la figura de autor, que hace las veces de personaje dentro de la ficción, es descuidada con respecto a sus creaciones.1 Son, como él dice que dicen, post-hombres: seres que están más allá de la lengua, de la fijación que supone la palabra, de la tranquilidad que trae consigo la sintaxis.2 Sus personalidades son móviles e inestables, están subordinadas a la imprecisión y azar de los acontecimientos mientras se dejan arrastrar de un lado a otro sin rumbo fijo.

Los espacios no son menos caóticos: sus perímetros suelen fluctuar exageradamente de un pequeño emplazamiento a la realidad misma, como ocurre en el caso del ghetto de El árbol de Saussure. Una utopía (2000). La agrimensura no impide, empero, que representen lugares cerrados, casi claustrofóbicos, ensimismados, que aluden a cierta interioridad y repliegue de los personajes. Son, por último, espacios binarios: arribas y abajos, oscuros y luminosos, interiores húmedos y lúgubres contra exteriores claros y resplandecientes. Los personajes de Libertella prefieren la soledad de la cueva, la tranquilidad de la sentina, la reclusión en la biblioteca, la paz de la barra del bar (Castellarnau, 2010, pp. 60-62).

En cuanto al tiempo, Libertella problematiza la hegemonía cronológica proponiendo yuxtaposiciones, espirales y hasta paradojas temporales. La puesta en cuestión de las jerarquías espacio-temporales es una de las mayores influencias recibidas por parte de Macedonio Fernández: al aniquilar las premisas causales por medio de las cuales se organiza la lógica cartesiana, Macedonio y Libertella postulan otra lógica no causal, absurda por momentos, pero más literaria que cualquier otra. Su tiempo predilecto es el presente, que es a la vez histórico y profético, revisionista y visionario.3

Como afirma Ariadna Castellarnau, cuando circulamos por los textos de Libertella parece que deambulamos por una antigua construcción en ruinas, él somete la escritura a “un proceso de ascesis hasta dejarla reducida a su versión más elemental y también más fantasmagórica” (2010, p. 57). Los cuentos de A la santidad tienen como pre-texto los de Historia universal de la infamia (1935) de Jorge Luis Borges. Estos cuentos “a la manera de…” siguen las premisas que Borges enuncia en su prólogo:

Los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 1933 a 1934. Derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson y de Chesterton y aun de los primeros films de von Sternberg y tal vez de cierta biografía de Evaristo Carriego. Abusan de algunos procedimientos: las enumeraciones dispares, la brusca solución de continuidad, la reducción de la vida entera de un hombre a dos o tres escenas. (Ese propósito visual rige también el cuento “Hombre de la Esquina Rosada”.) No son, no tratan de ser, psicológicos. (Borges, 2005, p. 5).

Sumado a lo dicho al principio por otros autores, ¿qué son los cuentos de A la santidad sino un ejercicio de prosa narrativa provenientes de la mano de otro tímido que jugó a reescribir sus lecturas en clave patológica?

Una historia del far south: “Flitner. Un cowboy”

El relato con el cual inicia la antología concentra muchas de las imágenes, temas, estructuras y formas libertellianas en tan solo tres páginas. Es básicamente la historia de un cowboy expectante de su entorno que espera en un bar hasta que es retado a duelo por un forastero.

Comienza con una breve descripción del espacio de la pradera y una duplicación del narrador: “No había adentro ni afuera y alguien con mi apodo Bill andaba al galope” (Libertella, 2011, p. 11). En las cachas de la pistola se refleja la imagen del pueblo entero; esas chapas son el único indicador de tiempo y espacio: “West, 1847, con letras de tarjeta vieja que está en casa de un anticuario” (Libertella, 2011, p. 11). Antes de terminar esta primera parte –el cuento está dividido en cinco fragmentos separados por asteriscos–, así como hizo con el espacio Libertella enrarece la percepción del tiempo: “Vi el futuro como si hubiera pasado y, en él, mi duelo a muerte retrospectiva. Ya voy a contárosla” (Libertella, 2011, p. 11). Con esta afirmación el lector desconcertado duda si está leyendo la historia de un vencedor o de un difunto. El uso de los tiempos verbales es enrevesado, ya que por momentos se usa el pretérito, como cuando el narrador describe lo que ve, pero también el presente: “había que dar una patada a las puertas batientes y entrar al bar como este vaquero de veras que ahora entra al ruedo” (Libertella, 2011, p. 12).

El saloon recuerda indefectiblemente al bar del ghetto de El árbol de Saussure, sobre todo por el mote que reciben sus clientes: los parroquianos. Aquí se inauguran dos campos semánticos que se irán repitiendo a lo largo de los textos que conforman la antología: el del alcoholismo y el del espectáculo. Un hombre duerme en una mesa aislada junto a una botella de whisky, los veterano van disfrazados con la ropa de moda listos para ser contratados como actores, los anuncios de “buscados” son afiches en los que los malhechores posan porque el ferrocarril los ha dejado sin trabajo. Todo es un déjà vu, una película a color de una sala de cine a media luz que rememora el narrador ficticio junto al autor nostálgico, confundiendo su voz con la del otro.4

Este juego de dobles entre personajes, narradores y autor se irá sosteniendo a lo largo de todo el volumen. El cowboy tiene su doble también en un muñeco de tamaño real que con solo apretarle un botón en el pecho habla en inglés.5 El muñeco es motivo de diversión para los pequeños y objeto curioso para los adultos, quienes discuten “qué ingeniero le estaría dando vida a ese guignol” (Libertella, 2011, p. 13). El hecho de nominar “guignol” a un doble robótico de tamaño real del narrado no es casual; este muñeco nacido en Lyon, Francia,6 a comienzos del siglo XIX no es otra cosa que un títere de guante, lo cual resalta la condición de marioneta del personaje y narrador a la vez que la del mismo autor. Pero entonces, ¿quién es el titiritero que los manipula?: la escritura que guía las acciones de todos por igual.

El final no termina dilucidando el misterioso resultado del duelo. No sabemos si el cowboy acaba por salir victorioso o es que cuenta su muerte en tercera persona: “Quien iba a caer aparatosamente en medio de la calle tuve que ser yo, sí, o algo así como un muñeco con un botón de plomo hundido en el pecho. El duelo había terminado y ahora él mordía el polvo del atardecer” (Libertella, 2011, p. 13).7

La bestia enjaulada: “Desimone. Fobia y Placer”

Desimone puede leerse como una metáfora del escritor ermitaño: aquel que produce incansablemente en los confines de su espacio de trabajo, en la tranquilidad del hogar, frente a la lapicera y el papel o la máquina de escribir. En este aspecto, Desimone es Libertella como bien podría ser Macedonio, dos genios que en los últimos años de sus respectivas vidas optaron por el hermetismo corporal, por la enajenación física, para legar una obra eufórica.

El “Lobo” Desimone es Jefe de Gobierno, dueño de la política italiana a fines de la década (no se sabe cuál). Ha decidido pasar el resto de sus días confinado en una celda. Por un lado, ostenta voluptuosamente el poder; pero, por el otro, se deja arrastrar por el placer que le produce la jaula.8 En ese doble movimiento de afuera y adentro, de comunión y egoísmo gira la vida de Desimone: “Desde allí, él dirige la reconstrucción del país. Y mientras cumple un destino público opta por sustraer su cuerpo. ‘A la comunidad de los individuos yo opongo la soledad de la persona’, declara. (Nótese el extraño énfasis que pone en las palabras yo y persona” (Libertella, 2011, p. 17).

Desimone hace de su cuerpo una política de Estado. Lleva una vida que coincide con los símbolos que representa; es decir, los símbolos se vuelven carne en sus hábitos de vida: “A Desimone lo entusiasman sobremanera los asuntos del Estado –libertad, derechos privados, seguridad–. Como líder de su pueblo, él encarna esas tres cosas en su grado más excelso: con candado y entre rejas. (Y de paso no ve a nadie; eso le encanta.)” (Libertella, 2011, p. 17). Hay un paralelismo extremo entre personaje y autor que solo logran detectar aquellos que conocen las políticas de escritura libertellianas: Libertella asumía la escritura como un deber, como una obligación que involucraba al cuerpo hasta puntos insalubres. La relación del escritor con su obra, además, excedía al propio texto y lo llevó a pensar el libro desde la óptica del corrector, editor y hasta artesano.9

Al igual que ocurre en el cuento anterior, este también se encuentra dividido en partes. La tercera parte cuenta los hábitos nocturnos de Desimone: “Los remeros –sabe: los corredores de regatas de larga distancia– duermen varias veces por día. Duermen en lapsos de ocho a diez minutos, para tener más lucidez y energía. Desimone hace lo mismo: baraja el tiempo de a ratitos porque el tiempo es todo suyo” (Libertella, 2011, p. 18). Este mismo método dice haber empleado Libertella en su autobiografía a la hora de escribir El árbol de Saussure (Libertella 2011, p. 100).

Desimone es otro post-hombre: eyacula como un niño que padece de poluciones nocturnas, sufre de los males que los sujetos desarrollarán dentro de cincuenta años por culpa de internet o el desempleo. Él vive desfasado de su tiempo, o demasiado precoz, o demasiado dilatado. No conoce la palabra stress, pero lo padece. En su cuerpo, las bacterias copulan alegremente, él es el lugar en el que se lleva a cabo una orgía microscópica. Pero el único placer proviene de esa cosificación, porque no posee recuerdos ni sueños placenteros, ha llegado al grado cero del sexo.

Nada le importa a Desimone más que vivir su enfermedad, dejarse arrastrar por su fobia, por su padecimiento: “Pero él sólo se deja mover por las huellas de su pasión. Lo único que se desplaza entre rejas es una patología perfecta. (Digámoslo así: Desimone camina su pathos por una celda apretada como la horma de sus zapatos.)” (Libertella, 2011). La idea de pathos dentro del corpus libertelliano puede rastrearse en múltiples fragmentos que se reactualizan con cada reescritura. Sirve como sinónimo de temperamento, pasión, padecimiento, patología y camino. En la mayoría de los casos, es utilizada bajo la dupla pathografía para designar cierta adicción, relación perversa y vaciamiento de y en la letra (Prado, 2016ª, pp. 40-41), pero aquí se traslada a otro ámbito diferente al de la escritura.

Desimone es, ante todo, un gran fetichista: le excita tocarse la pierna sustraída al Estado, lo estimula su ropa que está por fuera de los cánones de moda. Concentra las pequeñas tentaciones cotidianas en una forma de vida a-dicta: “¿Qué decir? Mejor nada. Él eligió lo no-dicho, lo a-dicto (respetemos su silencio)” (Libertella, 2011, p. 21). El hermetismo le permite a Desimone apropiarse de todo a la vez y vivirlo en un solo instante gozoso. Él convive con el polisémico silencio así como con la potencial muerte; ambos están ahí, presentes, en su ausencia: “le da mucho gusto convivir con el instinto de muerte. ‘Esto –piensa– me concede un plus de sabiduría que los fanáticos de la vida no tienen.’)” (Libertella, 2011, p. 21). Desimone, como Libertella, es un perverso, en el sentido de “vaciado en una cosa” (Libertella, 2011, p. 21). La perversión, que la podemos ver en el título de El paseo internacional del perverso (1990), es otro de los conceptos que el autor irá desarrollando a lo largo de toda su poética en el vaciamiento del signo lingüístico, pero también en el vaciamiento del sentido unívoco del texto y en la función que cumple la literatura.10 Esa condición de vaciamiento le permite no estar ahí cuando van a retirar su cuerpo inerte de la celda.

La otra H: “Herbert Louis. A la santidad del jugador de juegos de azar”

Herbert Louis es un condenado al exilio por ser demasiado bueno en hacer saltar las bancas europeas. Por eso se va a probar suerte a Nevada, Estados Unidos. Como podemos apreciar, ya desde el nombre Libertella juega con la idea del doble. Tras tres días de abstinencia, Herbert entra a un inmenso galpón “adaptado a las dimensiones y cantidades del hombre que es él” (Libertella, 2011, p. 25) para encontrarse con su amante: una máquina tragamonedas que le calma la jaqueca. El campo semántico de lo sexual es aquí explotado como en otros pocos momentos dentro del corpus libertelliano.11 Pero, al mismo tiempo, se le suma una beatificación o fervor religioso al hecho de apostar. A Herbert Louis no le interesa ganar o perder, solo el acto de apostar, porque en él puede llegar a perder la vida.12

Nuevamente, como Desimone, Herbert Louis vive una patología: la ludopatía. El paño de la mesa es un país aislado y es a su vez más grande que el mundo, su cuerpo es el canal por el cual circula aquel morbo al juego. Vemos así un patrón, un intento por reproducir en otros ámbitos la relación que el autor padece con su objeto de deseo: la escritura.

El continuador de Magallanes: “James Cook”

Debajo del título nos encontramos con unos signos extraños que, una vez comenzada la lectura del texto principal, nos damos cuenta de que corresponde al nombre del barco sobre el cual navegan, el cual ha sido deformado por los avatares climáticos y naturales de la aventura. El cuento retoma una estructura similar a “La historia de historias de Antonio Pigafetta” publicado en ¡Cavernícolas! (1985), solo que en lugar de tomar la forma de una crónica que realiza uno de los tripulantes de la expedición de Fernando de Magallanes, aquí es el propio capitán quien narra. El espacio del barco sobre el cual transcurre la acción recuerda también a La Librería Argentina, cuyas escenas suceden en un viaje por el mar.

Cook comienza con una laguna mental: no recuerda el nombre de su barco, solo que era un nombre sueco muy largo y difícil de retener. El olvido y el recuerdo, así como también la vigilia y el ensueño, son clave dentro de estos relatos que se postulan como crónicas históricas. Imponen una lectura de la Historia no como una verdad insoslayable, sino como una construcción discursiva, de la experiencia como algo irrecuperable y de la memoria como una ficción más.

En la segunda parte, Cook usa otra de las frases o destellos libertellianos: “A los ochenta años, el viejo que pude haber sido me espera todavía en la cubierta” (Libertella, 2011, p. 43). Ese viejo, que reaparece en su autobiografía (Libertella, 2006, p. 75), antes que una ilusión, es una realidad que posibilita la ficción. Al anular la causalidad, la escritura, en potencia, permite la coexistencia de estos múltiples yoes.

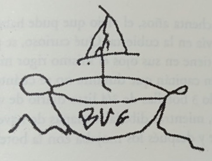

Si el otro es un viejo borrachín de ochenta años, el narrador es un niño “que regresa y regresa en esta historia” (Libertella, 2011, p. 44). Los tiempos confluyen dentro del relato y eso se ve calcado en el dibujo de un barco destartalado que no se sabe si salió de la mano temblorosa de un anciano alcohólico o de un niño con problemas para manejar la motricidad fina (Figura 1).13

Fuente: Libertella, Héctor (2011). A la santidad del jugador de juegos de azar, p. 44, Buenos Aires, Mansalva.14

La bodega/sentina es el lugar del pecado, de la corrupción del cuerpo, porque es allí en donde el viejo extiende la botella/biberón para que el niño pruebe la primera champaña del (su) mundo.

Como no hay otro igual: “La idea del amor en la Edad Media”

Este cuento es uno de los más antiguos dentro de la antología y sus orígenes pueden rastrearse hacia 1971, cuando apareció por primera vez como capítulo de la novela Aventura de los miticistas. Luego, fue publicado como un relato separado en la revista Puro Cuento en 1987; más adelante, en “Libertella, instalaciones” en 2001 y finalmente en este volumen de textos breves en 2011. El relato, que es el más extenso de la antología, es un ejemplo claro de los procesos de reescritura a los que Libertella ha sometido varios de sus textos.

El cuento narra las desventuras amorosas entre un doctorando que está planeando una tesis sobre el amor en la Edad Media y una sueca becaria. La historia toma tintes provenzales, pero también recuerda a otras parejas literarias memorables como Dante y Beatriz, el Presidente y la Eterna u Oliveira y la Maga, tomando características de todas. Sin embargo, el centro de la historia no está puesto en el affaire de los amantes, sino en su imposibilidad. Las distancias que separan a cada uno son inmensas, por lo cual el encuentro tan ansiado no puede producirse más que una sola vez: “Y sí, jugó conmigo. Y los dos hicimos el amor las veces que uno se lo pudiera imaginar (uno solo)” (Libertella, 2011, p. 58).

Ella, Swana, está construida en torno al campo semántico de las aves: “Era el mes de diciembre y Swana había llegado entre las nuevas camadas de becarias (las ‘voladoras’, les decía yo, tal vez porque pasaban como golondrinas)” (Libertella, 2011, p. 58). No ingenuamente su nombre es fonéticamente similar a “cisne” en inglés. La delicadeza de sus descripciones se contraponen fuertemente con las actitudes promiscuas que lleva a cabo: “En su camino de Grial viajó al sur y fue turbulenta en alguna cabaña de Albuquerque, anduvo con vaya a saber cuántos camioneros por toda la carretera […]. En Estocolmo había dejado su puerta abierta durante todo un año, con un cartel que rezaba así: ENTRE Y VIÓLEME, YA ESTOY MANIATADA” (Libertella, 2011, p. 59).

El narrador es H, “la letra muda. Una especie de débil abúlico flotante, de grandes ojos abiertos y muertos, que llevaba siglos agotado en una tesis doctoral de nunca acabar, y todo para qué” (Libertella, 2011, p. 57). Pero lo que Swana desea no es a H, sino al otro: “mientras Swana buscaba algún rincón reparador para entregarse a sus gorjeos sexuales con ‘el otro yo’” (Libertella, 2011, p. 59). Si la H es la letra muda, vacía, sin identidad; entonces, solo el encuentro de los cuerpos puede devolverte cierto contenido: “Juro que el afecto genital hubiera sido la única forma de recuperar un poco de mí […]. Pero no. No fue así porque para consumar nuestro amor la ficción necesitaba de dos al mismo tiempo (y edad)” (Libertella, 2011, p. 60). El amor, así como la construcción de la identidad, son ficciones que se anhelan, fantasmas que rodean los cuerpos, pero que no se obtienen tan fácilmente.15

La temporada se esfuma y los amantes se despiden irremediablemente. El desencuentro es mutuo y Swana marcha hacia México en donde su vida encuentra punto final.

Nada por aquí, nada por allá: “Conejo, serpiente”

La antología termina con la historia de Mandrake el Mago, “un escritor sin edad y anterior a toda idea de relaciones humanas”, “un niño que a veces regresa para recuperar la dimensión desconocida” (Libertella, 2011, p. 89). Mandrake vuelve a coincidir en muchas de las convenciones de Libertella como escritor, pero ahora desde un punto de vista generacional. Él es un autor sobre el cual se ha hablado mucho mientras permanecía dormido en su cuna, el cual ha tenido que huir de esas conversaciones vacías para volver bajo la máscara de un fantasma de la ópera con un corpus subterráneo que calmase el horror vacui de su generación (Libertella, 2011, p. 89).

Ahora que es un artista más o menos hecho y derecho, ¿cuál es el truco de su poética? “¿Será su literatura el arte vano de prestidigitar o combinar con dedos rápidos esas letras al vacío de los suyos?” (Libertella, 2011, p. 90). La de Libertella parece ser, también en su autobiografía, una literatura que vino solo para rellenar los huecos de la biblioteca (Libertella, p. 2006, p. 17). Ese medirse con respecto a sus contemporáneos no es una carrera hacia la fama, sino una retribución a las amistades e influencias.

En las sucesivas partes del relato, el narrador retoma la idea del bebé viejo tantas veces repetida, y para ello cita una de las películas que más ha dejado huella dentro de la obra de Libertella: 2001, Odisea del espacio (1968) de Stanley Kubrick. Mandrake poco a poco empieza a comportarse como un niño: sus únicos recuerdos son los de la placenta, ya no posee género, sus arrugas le resultan una ilusión óptica, sus palabras se convierten en un vagido que se reacomoda. Mandrake ha perdido su identidad, se halla en un “instante de suspensión y suspenso, cuando todavía no llegaron los demás para distribuirlo en familia según un lugar y nombres propios” (Libertella, 2011, p. 91).

En ese estado límbico entre el parto y el final de la partida, Mandrake descubre otro destello enigmático sobre la literatura: “La literatura sigue siendo esa serpiente o ese conejo de cuerpo presente: algo que él puede sacar de la nada de un sombrero o de una galera (tipográfica)” (Libertella, 2011, p. 91). Mientras todos leen boquiabiertos la obra del mago, el niño duerme.

Conclusión

Como hemos visto, los relatos breves de A la santidad del jugador de juegos de azar encierran mucha de las imágenes, tópicos y destellos trabajados por Libertella a lo largo de toda su obra. La extensión de los cuentos, su condición de textos fragmentarios y su devenir hermético se hallan en sintonía con la poética postulada a lo largo de toda su trayectoria.

En la selección de relatos, vimos cómo Libertella hace uso de géneros populares que no había trabajado con anterioridad, como el western, formatos de larga data, como la crónica, y tipologías frecuentes en su escritura, como la autobiografía. Las semejanzas remarcadas entre algunas de las características de sus personajes y la figura de autor que él mismo, sus amigos y la crítica han creado, realzan el vínculo complejo que existe entre la ficción y el proceso de escritura.

A la santidad se convierte así en una antología heterodoxa que no agota su ingeniosidad en los juegos de dobles, la reescritura, el injerto de antiguos motivos y el manejo lúcido de la transgenericidad. Son escritos que solo pueden apreciar en su totalidad los lectores recurrentes de su obra. Sólo un escritor que es consciente de los efectos y lecturas que ha provocado su obra puede darle otro giro de loca verdad para sorprendernos con la mismidad de lo mismo.

REFERENCIAS

Borges, J. L. (2005). Historia universal de la infamia, Buenos Aires, Argentina: Emecé.

Castellarnau, A. (2010). “Macedonio Fernández & Héctor Libertella. La escritura puesta en abismo”, en Damiani, Marcelo (comp.), El efecto Libertella, pp. 57-73, Rosario, Argentina: Beatriz Viterbo.

Cippolini, R. (2016). “Libertella: revisiones de éditos y libros inventados”, en López, Silvana (ed.), Libertella/Lamborghini. La escritura/límite, pp. 65-87, Buenos Aires, Argentina: Corregidor.

Damiani, M. (2007). “Macedonio, Borges, Lamborghini, Aira, Libertella genealogía de la narrativa histérica”, La Gaceta, 02 de diciembre. Recuperado de: http://www.lagaceta.com.ar/nota/247267/la-gaceta-literaria/.

Drucaroff, E. (2012). Sobre el autor y el personaje: una teoría de las relaciones humanas, Buenos Aires, Argentina: Cospel.

Kamenszain, T. (2018). El libro de Tamar, Buenos Aires, Argentina: Eterna Cadencia.

Kohan, M. (2010), “La pasión hermética del crítico a destiempo”, en Damiani, Marcelo (comp.), El efecto Libertella, pp. 91-108, Rosario, Argentina: Beatriz Viterbo.

Libertella, H. (2000). El árbol de Saussure. Una utopía, Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo.

Libertella, H. (2006). La arquitectura del fantasma. Una autobiografía, Buenos Aires, Argentina: Santiago Arcos Editor.

Libertella, H. (2011). A la santidad del jugador de juegos de azar, Buenos Aires, Argentina: Mansalva.

Néspolo, J. (2016), “Armadura de fantasmas (instrucciones urgentes para leer lo invisible)”, en López, Silvana (ed.), Libertella/Lamborghini. La escritura/límite, pp. 47-53, Buenos Aires, Argentina: Corregidor.

Prado, E. (2016a), “Libertella, lector de Lamborghini”, en López, Silvana (ed.), Libertella/Lamborghini. La escritura/límite, pp. 39-46, Buenos Aires, Argentina: Corregidor.

Prado, E. (2016b). La construcción de una literatura diferente en la trayectoria literaria (1968-2006) de Héctor Libertella [Tesis doctoral]. Disponible en el sitio web de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, recuperada el 24 de julio, 2017.

Rosain, D. H. (2015). “El lugar que estaba ahí: continuación de la poética macedoniana en el corpus Libertella”, en Exlibris, Nº 4, pp. 280-293.

Stupía, E. (2016), “El género Libertella”, en López, Silvana (ed.), Libertella/Lamborghini. La escritura/límite, pp. 181-192, Buenos Aires, Argentina: Corregidor.

Notas

”En ese galpón son 100 –cien– mesas de ruleta –rusa– y una sola bala que da vueltas en el tambor de su método ‘redondo’, en su sien agujereada. Es decir: un revolver de ruleta rusa con una sola bola en el tambor, que gira” (Libertella, 2011, pp. 26-27).

HTML generado por Redalyc a partir de XML-JATS4R. Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto.