Orbis Tertius, vol. XXIX, núm. 40, e306, noviembre 2024 - abril 2025. ISSN 1851-7811

Orbis Tertius, vol. XXIX, núm. 40, e306, noviembre 2024 - abril 2025. ISSN 1851-7811Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria

Orbis Tertius, vol. XXIX, núm. 40, e306, noviembre 2024 - abril 2025. ISSN 1851-7811

Orbis Tertius, vol. XXIX, núm. 40, e306, noviembre 2024 - abril 2025. ISSN 1851-7811Artículos

Entre la provincia y el mundo: el diario de Ricardo Piglia en China

Resumen: Este artículo aborda el manuscrito del diario de viaje a China de Ricardo Piglia y reconstruye las condiciones de enunciación a partir de su iniciación como escritor y su trabajo en la industria cultural en el tránsito de La Plata a Buenos Aires. En un momento en que teoría y política están próximas, el diario a China formula una ficción teórica donde se reconocen problemas como la relación entre la provincia y el mundo, el provincianismo cosmopolita y la posición de Piglia como traductor entre una provincia latinoamericana (Argentina) y China durante la Revolución Cultural.

Palabras clave: Literatura argentina, Provincia, Mundo, Traducción, China.

Between the Province and the World: Ricardo Piglia’s diary in China

Abstract: This article addresses Ricardo Piglia's manuscript of his travel diary to China and reconstructs the conditions of enunciation based on his initiation as a writer and his work in the cultural industry in the transit from La Plata to Buenos Aires. At a time when theory and politics are close, the newspaper to China formulates a theoretical fiction where problems such as the relationship between the province and the world, cosmopolitan provincialism, and Piglia's position as a translator between a Latin American province (Argentina) and China during the Cultural Revolution.

Keywords: Argentine literature, Province, World, Translation, China.

El viaje de Ricardo Piglia a China se encuentra registrado en un cuaderno de tapas negras, rayado, marca Congreso. Al pie de la primera página se lee: “Nº 100/92 - H. T. 92 hojas, Industria Argentina”. El documento está depositado en la Biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton en New Jersey, Estados Unidos, e identificado, probablemente para distinguirlo de otros cuadernos idénticos, como “Lunes 25 de junio de 1973 (Black Journal)”. Piglia enseñó durante trece años en Princeton, entre 1997 y 2011, como “Walter S. Carpenter Professor of Language, Literature, and Civilization of Spain” (Libertella, 2024, p. 147). En 2015 el escritor legó a la universidad los cuadernos donde se encuentran registrados los diarios que comenzó a escribir cuando tenía 16 años y partió con su familia en 1957 desde Adrogué, Provincia de Buenos Aires, a Mar del Plata, en la costa atlántica de la misma provincia. Las razones de ese “exilio” en Mar del Plata, como él lo denomina, a partir del cual comienza a escribir los diarios, quedan en el terreno incierto que oscila entre la ficción y el testimonio. Aunque en Los diarios de Emilio Renzi (y en Prisión Perpetua) consigna que su padre estuvo preso luego del golpe de 1955 y que esa fue la razón de la mudanza familiar a Mar del Plata, podría tratarse de una ficción. Parte del material legado, que incluye además de cuadernos, manuscritos, cartas, papeles personales y fotografías pude consultarlo en el año 2018 en Princeton y se encuentra depositado en esa biblioteca en más de 70 cajas, catalogado como “Ricardo Piglia Papers, Special Collections, Princeton University Library”. El escritor tuvo intenciones de editar y publicar el cuaderno y comenzó a hacerlo, pero el deterioro de su salud le impidió terminar la edición. El Diario de viaje a China es por lo tanto un manuscrito inédito.1

En este artículo reconstruyo las condiciones en que tuvo lugar el viaje a partir del cuaderno citado y analizo el registro de esa experiencia. Algunos de los problemas que emergen en sus páginas tocan la relación entre la provincia y el mundo tal como atraviesa el período en que Piglia se establece en la ciudad de Buenos Aires, prepara su segundo libro, Nombre falso, publicado en 1975 y comienza su actividad en la industria editorial. ¿Cuál es el impacto del viaje en su mirada del mundo y qué ficción teórica es posible reconocer en el manuscrito?

El diario comienza con el vuelo que lleva al escritor primero a Europa. Su hermano Carlos y Silvia, su pareja entonces, lo despiden desde la terraza del aeropuerto de Ezeiza. Se dirige a París, desde donde tomará el vuelo a China. Piglia permanece diez días en la ciudad, en Montrouge, en casa de su amigo José Sazbón, un interlocutor presente en varios de sus libros, que también colaboró en algunas de las publicaciones donde Piglia escribió durante los años sesenta y setenta (Literatura y Sociedad, Los Libros, Punto de Vista). Existe una correspondencia entre ambos, parte de la cual se encuentra publicada.2 En París encuentra algunos días después a sus amigos y compañeros de viaje Rubén Kriskautzky y Ricardo Nudelman, integrantes como él del grupo de orientación maoísta Vanguardia Comunista.

Una vez en Francia toma contacto con agentes del gobierno chino entre quienes se destaca Ling, un funcionario de jerarquía que tramitó su pasaje en Air France de París a Shanghái, a donde vuela el 6 de julio. Encontrará nuevamente a Ling en China cuando llegue a Beijing. El vuelo tiene dos escalas: en Karachi, Pakistán y Rangún, Myanmar (Birmania). Luego de un banquete de bienvenida en Shanghái, Piglia toma un vuelo a Beijing donde permanecería varios días para luego volver a Shanghái desde donde regresa a Europa el 6 de agosto de 1973.

El viaje comienza a gestarse varios años antes. Quienes median para que lo realice son dos escritores que tenían afinidad y relación con China y con el escritor: Bernardo Kordon, que le propone un viaje a China el 26 de noviembre de 1970 (Piglia, 2012 y 2016a, p. 233) y Andrés Rivera, este último corresponsal de la agencia de noticias china Xin Hua en la Argentina y uno de sus amigos más cercanos. Rivera será el artífice del viaje de 1973, invitado por una asociación cultural de escritores (Piglia, 2024, p. 103; Libertella, 2024, p. 62).

Redes de provincia

La relación de Piglia con José Sazbón, su anfitrión durante los diez días que permanece en París, merece atención ya que nos permite introducir la cuestión de la provincia y el mundo. Piglia y Sazbón se conocieron en la Universidad Nacional de La Plata, donde Piglia estudió historia y Sazbón, filosofía. Compartieron una pensión de estudiantes en esa capital de provincia que atraía alumnos del interior. Piglia le dedica a Sazbón el primer cuento que publica (Libertella, 2024, p. 37). Esta amistad se teje entre 1960 y 1965 mientras el escritor vive, estudia y trabaja en La Plata. Cuando Piglia termina sus estudios, abandona paulatinamente La Plata (conserva todavía algunas clases en la universidad) para instalarse en Buenos Aires y comienza a trabajar en la industria editorial.

Funciona en estos años una red de relaciones provincianas que no ha sido suficientemente estudiada y sirve para pensar la cuestión del provincianismo cosmopolita en el marco del viaje a China. ¿Qué significa “provincianismo cosmopolita”? El concepto indica una posición consciente de su periferia (i.e. “provincia”, pensada como significante neutro, desprovisto de connotaciones negativas) respecto de las metrópolis culturales, capaz de leer y dialogar con el saber mundial (cosmopolita) pero también de cuestionar su hegemonía, en particular las relaciones binarias y unidireccionales centro-periferia. Desarrollaremos detalles de esta posición en las páginas que siguen.

La Universidad Nacional de La Plata, fundada por Joaquín V. González en 1905 en la capital de la provincia de Buenos Aires, funcionó como un polo de atracción para estudiantes de las provincias, provenientes tanto de la de Buenos Aires como de otras, y también de profesores extranjeros, como el etnólogo alemán Roberto Lehmann-Nitsche, o el filólogo dominicano Pedro Henríquez Ureña. La ciudad de La Plata, creada con la federalización de Buenos Aires en 1880, a diferencia de otras capitales provinciales, tenía una historia corta. Como observa Juan Manuel Palacio, la provincia de Buenos Aires posee una identidad difusa y paradójica derivada de su yuxtaposición y separación de la ciudad homónima (Palacio, 2012, p. 9).

Sazbón llegó a La Plata dos años antes que Piglia desde la provincia de Chaco, donde vivía con su familia. En la universidad comenzó a estudiar derecho, pero rápidamente se cambió a filosofía. La familia Sazbón vivió en Puerto Bermejo y luego en Barranqueras donde el padre de Sazbón tenía una farmacia.3 José tuvo que mudarse a Resistencia de chico para realizar la escuela secundaria y luego a La Plata para estudiar en la universidad, donde conoció a Piglia, proveniente a su vez de Mar del Plata. La trayectoria de Sazbón tiene varios paralelismos con la del autor de Respiración artificial. Compartían ideas de izquierda (leían juntos El Capital), ambos escribían –publicaron entonces sus primeros artículos– y fueron profesores universitarios. A comienzos de la década de 1970 Sazbón obtuvo una beca del CONICET para realizar estudios de posgrado en París bajo la dirección de Roland Barthes. Esa supervisión no perduró: dado que Sazbón no tenía otros contactos en Francia, le pidió permiso a Barthes para emplear su dirección para los giros que recibiría desde la Argentina. A Barthes lo disgustó esa violación del espacio privado, renunció a dirigirlo y Sazbón debió buscar otro director. Jacques Derrida aceptó hacerlo. Dada la amistad entre ambos, es posible que Piglia haya conocido esos pormenores.

La llegada de Piglia a Francia en junio de 1973 camino a China se produce con esos antecedentes, importantes dado el peso que tenían en ese momento en Argentina y en el mundo diversas corrientes teóricas francesas (Compagnon, 2015). Además de Roland Barthes y Jacques Derrida, la revista Tel Quel, dirigida por Philippe Sollers, un contemporáneo de Piglia, era leída en América Latina (Walker, 2016; Wolf, 2009). Walker observa el vínculo de Tel Quel con el grupo cordobés Pasado y Presente (2016, p. 5), dentro del cual Oscar del Barco había traducido a Derrida, para añadir otro rasgo del provincianismo cosmopolita. Como ocurriría con la revista Los Libros, Tel Quel adhirió a la Revolución Cultural (1966-1976) y al maoísmo. Los miembros de la revista viajaron a China solo algunos meses después de Piglia.4 El escritor estuvo a punto de participar en la edición en español de Tel Quel en Argentina con la editorial Jorge Álvarez, recibió la revista en Buenos Aires, pero el proyecto no prosperó. Como observa en el diario, intentó ver a Sollers durante su permanencia en París, pero no lo consiguió:

Paso la mañana paseando por el barrio latino entre Saint Germain y Saint Michel. En el Flore encuentro a Sarduy. Recuerdos de la entrevista con Onetti. “Estábamos borrachos” dice él. Le pregunto por Sollers: “Me frustra que quieras verlo a él y no a mí” sonríe. (29 de junio, 1973, p. 17).

El encuentro de Piglia y Sazbón, como ocurría con muchos estudiantes del interior instalados en La Plata, devino en una amistad duradera. Entre los profesores que Piglia conoció y con los que trabajó en esos años puede mencionarse a Enrique Barba, en cuya cátedra Piglia enseñó; a Silvio Frondizi, hermano del presidente, asesinado por la triple A en 1974; y a Nicolás Sánchez Albornoz, hijo de Claudio Sánchez Albornoz, ambos historiadores españoles. El primero luego enseñaría en New York University. Boleslao Lewin, un historiador de origen polaco, se suma a este conjunto (Piglia, 2024, p. 32). Todo ello habla de un período, la década de 1960, en que la universidad atravesaba en la Argentina un florecimiento que se extendió hasta el golpe de 1966 y la noche de los bastones largos (Buchbinder, 2005). La Universidad de La Plata incluía un claustro con profesores internacionales como Sánchez Albornoz o Lewin, y un repertorio de lecturas teóricas (marxismo, historiografía, filosofía, teoría) capaz de estimular una curiosidad mundana y cosmopolita entre los estudiantes. Las redes de estudiantes provincianos, a menudo interesados por la política, el marxismo y la teoría, alimentaron el apetito por una formación y el acceso a un repertorio de lecturas internacional, incluyendo el maoísmo, que permitió cultivar cierta forma de lo que llamo “provincianismo cosmopolita”.

La vida en las pensiones de estudiantes de La Plata forma parte de la educación sentimental de Piglia que lo prepara para el viaje a China en 1973. Hay rastros de ese período en el primer volumen de Los Diarios de Emilio Renzi (2016a, en adelante LDER) aunque como sabemos, los Diarios son un registro intervenido. Las referencias a su activismo en el grupo Vanguardia Comunista por ejemplo, son vagas o inexistentes, aunque también lo son en el manuscrito del viaje a China probablemente por razones de seguridad.5

El primer contacto de Piglia con el maoísmo ocurre en La Plata en 1963, a través de La Revista de la Liberación, donde escribía Bernardo Kordon. El nombre de Kordon es citado por los anfitriones chinos cuando Piglia llega a Beijing diez años más tarde, según lo señala en el diario (Piglia, 1973, p. 35). No resulta sorprendente, Kordon presidió la Asociación de Amistad Argentino China, viajó ocho veces a China y publicó varios libros sobre sus viajes (Hubert, 2024, p. 132). En su diálogo con Horacio Tarcus, Piglia evoca ese momento cuando, con apenas 23 años, comienza a trabajar en la revista y observa: “Me ponen de secretario de redacción y me forman” (Piglia, 2024, p. 45). Allí mismo señala la relación entre la revista y una agrupación maoísta, semejante al que tendrá Punto de Visa con Vanguardia Comunista. El paso por las revistas (y luego por la industria editorial) es un primer escalón en una formación política y teórica de la cual pueden reconocerse huellas en el Diario de viaje a China.

Otros jóvenes con los que entonces traba amistad son Jorge “Dipi” Di Paola, escritor originario de Tandil (Piglia, 2024, p. 31) y Miguel Briante, nacido en General Belgrano, ambas ciudades de la provincia de Buenos Aires. En 1963 Piglia gana junto a Miguel Briante un concurso de la revista El escarabajo de oro, dirigida por Abelardo Castillo. Di Paola está entre los discípulos de Witold Gombrowicz, lo cual habla de una red provinciana con elementos internacionales y cosmopolitas. Otros escritores amigos de Piglia como el escritor y psicoanalista Germán Leopoldo García, oriundo de Junín y Manuel Puig, de General Villegas, ambas en la Provincia de Buenos Aires, pueden sumarse a esta constelación de jóvenes que llegaban a Buenos Aires desde el interior aunque ninguno de ellos atribuyera demasiada importancia a su origen. Cabe añadir en esta red a Carlos Altamirano, llegado a la ciudad en esos mismos años proveniente de la provincia de Corrientes, amigo de Sazbón y luego del propio Piglia. Altamirano y Piglia trabajaron juntos en Los libros y en Punto de Vista. Por último, es preciso mencionar a Josefina Ludmer, con quien el autor formará pareja durante la década del setenta cuando regrese del viaje a China (la conoce en un curso organizado por Noé Jitrik y Ana María Barrenechea; Piglia, 2024, p. 90). Piglia y Ludmer viajarán a La Jolla, California en 1976 para enseñar en University of California, San Diego, invitados a instancias de Jean Franco, en el primero de los sucesivos viajes que el escritor comenzará a realizar a los Estados Unidos. Ludmer había nacido en San Francisco, Córdoba y estudiado Letras en Rosario, Santa Fe. Se estableció en Buenos Aires a fines de la década de 1960. La ciudad operaba como un imán para intelectuales de provincia y también como un nodo donde se conectaban con el mundo. En Los diarios de Emilio Renzi relata un encuentro con Umberto Eco en un café de Buenos Aires, acompañado por Roberto Jacoby (2016a, p. 207).

Aunque no se identifique como “provincianos” a estos autores, lo cierto es que llegan a Buenos Aires, como Piglia, desde ciudades más pequeñas del interior de la provincia de Buenos Aires o de las provincias de Santa Fe, Corrientes, Chaco, Córdoba o Catamarca, en algunos casos con escalas previas en La Plata o Rosario. Algunos de ellos, como Sazbón o Ludmer provenían de familias inmigrantes judías que habían llegado al país desde Europa y se habían establecido en el interior, por lo que provincia y mundo también estaban próximos.

La formación de esta red de pares y amigos (de la que participan por supuesto muchísimos artistas e intelectuales de Buenos Aires) es una experiencia donde se teje una trama de relaciones y lecturas que se desplegará en los años siguientes y que comprende tanto a escritores e intelectuales en formación de origen provinciano, como a otros que regresaban de Europa, como Eliseo Verón y Héctor “Toto” Schmucler, ambos activos mediadores en la importación cultural de Francia. Schmucler, cordobés de origen (para sumar otro componente provinciano) que había estudiado con Barthes en Francia, creó y dirigió la revista Los Libros (1969-76), inspirada en La Quinzaine Littéraire, a la que invitó a sumarse a Piglia. Como observa Mario Cámara, Los libros llevaba como subtítulo “Un mes de publicaciones en la Argentina y en el mundo”, y cambia a partir del número 8 a “Un mes de publicaciones en América Latina” (Cámara, 2022, p. 198). La sustitución puede obedecer a la presencia creciente del maoísmo y a elementos tercermundista. en la revista, pero el significante “mundo”, aunque reformulado, se mantiene.

Ahora bien, ¿resulta posible leer a Piglia como un “escritor provinciano”? Sin duda ese atributo lo hubiera incomodado. Laura Demaría inicia su libro Buenos Aires y las provincias, donde desarrolla una arqueología conceptual de esta dicotomía, recuperando una intervención de Piglia en un panel realizado en 1964 en Rosario, cuando Piglia conoció a Saer, en que se produjo un enfrentamiento entre escritores del interior y porteños, donde él queda asociado con los últimos. “Yo –dice Piglia citado por Demaría– que nací en Adrogué y en ese momento vivía en La Plata, no tenía nada que ver con Buenos Aires pero inmediatamente comencé a defenderla y a defender su tradición literaria” (Demaría, 2014, p. 14). En un reportaje incluido en Crítica y ficción donde habla de la revista Sur, el autor se refiere al provincianismo que caracteriza la actividad de importación cultural europea emprendida por la publicación:

Sur representa la persistencia y crisis del europeísmo como tendencia dominante en la literatura argentina del siglo XIX. En más de un sentido habría que decir que es una revista de la generación del 80 publicada con 50 años de atraso. De allí que la revista conserve, todavía hoy, el prestigio, un poco ingenuo, del anacronismo. Llega tarde a esa tradición y eso explica sus excesos, su provincianismo: la política cultural de la revista se afirma en que es preciso modernizar la cultura argentina y ligarla a las novedades europeas (Piglia, 1990, p 90).

Dos elementos aparecen en la cita. En primer lugar, el provincianismo como atributo negativo en relación con la voluntad importadora y modernizadora de la revista Sur. Esta política puede rastrearse todavía en los años 60 cuando aparece la posibilidad de traducir y publicar Tel Quel en Buenos Aires y también en el proyecto de Los libros, donde Piglia discute (“traduce”) a Mao Tse-Tung, entre otros. En segundo lugar, hay una crítica del europeísmo de Sur como remedio para combatir el “atraso”.6 El primer elemento es la versión conceptualmente opuesta del provincianismo cosmopolita. El cosmopolitismo provinciano adoptado por algunos de los autores de Sur supone un solo camino posible para la modernización, importar y traducir literatura principalmente europea, y desconoce tanto rasgos específicos de la propia cultura –mirada con ignorancia y desprecio–, como la riqueza de otras formaciones culturales no hegemónicas. París o Nueva York se presentan como lugares donde el cosmopolitismo provinciano respira y su producción debe ser importada a la provincia como insumo modernizador. Aunque la “política cultural” de Sur, de acuerdo a la lectura del escritor, procura combatir el provincianismo, incurre en una variante de él. Es algo que Alfred Métraux y Witold Gombrowicz –como observa Piglia en esa misma entrevista– ya habían observado sobre la revista Sur y el paisaje cultural argentino.

El cosmopolitismo provinciano solo reconoce como válido su propio lugar de enunciación y está cerrado a otras opciones. La propuesta sugerida por la revista, dice Piglia, es importar y difundir el modelo europeo como remedio para las condiciones de atraso. Adicionalmente funciona también en la cita algo que no se desarrolla pero que permite reconocer, en 1979 cuando se realizó la entrevista, una posición que cuestiona la idea de Europa como modelo y una noción de modernidades alternativas que podrían ubicarse fuera de Europa. Es posible reconocer rasgos de esa posición en el viaje a China realizado seis años antes.

El oficio de editor (tráfico y traducción)

Un aspecto clave para entender la “educación sentimental” de Piglia previa al viaje a China es su trabajo en la actividad editorial que comenzará a realizar cuando se mude a Buenos Aires en 1965, pero que se inicia en rigor un poco antes, como vimos, en La Plata. Algunas de las revistas en las que escribe y publica son las mencionadas Revista de la Liberación, El escarabajo de oro, Literatura y Sociedad (de la cual es director; se publica un solo número en 1965) y Cuadernos Rojos. Las revistas ofrecen espacio para la especulación teórica y política en un momento en que teoría y política estaban muy cerca (Gilman, 2003). En una de sus primeras experiencias editoriales como secretario de redacción de la Revista de la Liberación, conoce la obra de Franz Fanon (Piglia, 2024, p. 44) a quien luego traducirá y publicará en Cuadernos Rojos (Piglia, 2016, p. 216). A partir de esa experiencia continuará vinculado a revistas culturales de izquierda hasta 1983, cuando se aleja de Punto de Vista que había contribuido a fundar, con apoyo económico de Vanguardia Comunista.

La coincidencia de jóvenes intelectuales del interior con otros que venían de Europa como Verón o Schmucler en Buenos Aires va a contribuir a reconfigurar los insumos y dispositivos culturales disponibles. Se trata de un momento de crecimiento de la industria cultural, que será vehículo para la circulación de nuevas lecturas e ideas, pero también de nuevas posiciones en un mercado editorial en expansión, que Piglia conoce entonces y con el que mantuvo una relación estratégica a lo largo de su vida. En ese momento las editoriales crecen y dan empleo, al mismo tiempo que construyen y alimentan un mercado para los libros que venden (Aguado, 2006).

Los premios resultan un primer y valioso recurso de consagración (y también para el escándalo, como ocurriría en 1987 con el Premio Planeta a Plata quemada). Así, el premio que recibe en el concurso de la revista El Escarabajo de Oro en 1963 le otorga visibilidad y le permite ampliar su red de contactos en Buenos Aires. Beatriz Guido es miembro jurado del concurso y cuando visita La Plata compara al joven Piglia con Salinger (Piglia, 2024, p. 58). Será Beatriz Guido quien lo recomiende a Jorge Álvarez, con quien inicia su labor como editor al frente de la editorial Tiempo Contemporáneo, una de las varias editoriales bajo control del editor. El premio produce amigos y abre puertas. En 1967 la mención obtenida en el premio Casa de las Américas le permite la publicación de su primer libro de cuentos en Cuba, Jaulario, reeditado como La invasión por Jorge Álvarez al año siguiente. Es decir que, como lo estudiaron James English (2005) y Alejandra Laera (2007), la relación entre premios y mercado editorial resulta clave, incluso en el caso del premio Casa de las Américas, en principio alejada del mercado literario, aunque de proyección internacional por el prestigio que aún conservaba la Revolución Cubana. El internacionalismo atraviesa el mundo cultural y todavía late en los modelos de inspiración marxista, aunque Cuba, la Unión Soviética y los partidos comunistas vayan perdiendo reputación y los grupos maoístas se construyan enfrentados al Partido Comunista.

Piglia inicia su período en Buenos Aires trabajando con Jorge Álvarez y antes pasa brevemente por El escarabajo de oro. La actividad editorial ocupó un lugar central como empleo, alimentada por un apetito cosmopolita que incluía traducciones, ediciones y la formación de una red de contactos de la que carecía al llegar a la ciudad y de la que se vale para vivir.7 El provincianismo cosmopolita operaba en una coyuntura propicia, alimentado por viajes, circulación de información, el crecimiento de la cultura de masas y del mercado editorial y el deseo de conexión con literaturas y teorías lejanas, europeas pero también de otros orígenes, en un momento en que la categoría de “Tercer Mundo” adquiere valor creciente. La guerra de Vietnam, presente en el viaje, contribuyó a la difusión de una “agenda tercermundista” donde China, con la caída del prestigio de la Unión Soviética y de Cuba, luego de la invasión a Checoslovaquia y el caso Padilla, cobra importancia como referente internacional(ista).8

En ese contexto la literatura y teoría no europeas adquieren mayor circulación. Piglia habla en LDER de su interés en la teoría (el constructivismo ruso por ejemplo), el marxismo y el psicoanálisis, pero también por un repertorio teórico y literario no europeo. Aunque Brecht, Benjamin, Pavese y otros funcionan en el núcleo central de autores en la elaboración de una “ficción teórica” reconocible en el Diario a China, aparecen otros nombres como José María Arguedas, Manuel Puig u Osamu Dazai entre las lecturas de esos años (2016a, p. 94), teóricos rusos como Tinianov y Tretiakov, Mukarovsky o el martiniqués Frantz Fanon.9 Lo que aflora con mayor fuerza sin embargo es la literatura norteamericana, que el escritor publicará en la editorial Tiempo Contemporáneo donde dirige la Serie negra a partir de 1969 (Falcón). Allí lee, traduce (con seudónimo) y diseña colecciones de títulos de literatura policial para los que escribe “retratos” de autores norteamericanos.

En esos retratos de escritores, muchos de ellos desconocidos en la Argentina (recogidos en el volumen Escritores norteamericanos publicado por Tenemos las máquinas; Piglia 2016b), se advierte algo que funciona no solo para la literatura que el escritor edita y publica, sino también en su propia concepción de la figura de autor dominante en los diarios: la centralidad de la figura del escritor como productor pero sobre todo como personaje literario. El caso de Steve Ratliff, a quien Piglia cita como un personaje real aunque se trate de una ficción, resulta paradigmático.10 El “autor” como personaje literario se reconoce en los perfiles de escritores norteamericanos armados como relatos y preanuncia una posición reconocible en el Diario a China frecuente en sus escritos: el desdoblamiento del yo como autor de un texto y personaje de una ficción. Piglia suele “verse a sí mismo” en los diarios como si fuera otro (Montaldo, 2019; Rodríguez Pérsico, 2017). Esto también se verifica en el cuaderno: “Por escrito, siempre soy otro: el que quiero ser (basta ver (ilegible) en Literatura y Sociedad, 1965). Es como si hubiera reservado para el diario la “verdad” de esa escritura.” (14 de julio, Piglia, 1973, p. 68). La experiencia en China añade otro elemento: el escritor es otro y está duplicado en el intérprete que traduce lo que él dice a sus interlocutores que no hablan español.

El trabajo en la industria cultural permite entender el recorrido y la posición de Piglia cuando viaja a China. En la editorial Jorge Álvarez Piglia conoció a Guillermo “Willie” Schavelzon, de quien se hizo amigo. Schavelzon será su editor en Planeta y luego en Anagrama, una editorial clave para afianzar una proyección internacional que crecerá en traducciones, publicaciones y premios. Cuando se muda a Buenos Aires Piglia comienza el trabajo de editor y organizador de colecciones literarias que lo acompaña hasta el final de su vida. Su actividad como mediador, traductor, importador y difusor de producción literaria nacional y extranjera, pero también su posición como un autor que cambia de editorial y vuelve a publicar sus libros en nuevas ediciones corregidas, con alteraciones y textos añadidos o suprimidos, comienza en esos años. En su paso por las editoriales Casa de las Américas, Jorge Álvarez, Siglo XXI, Pomaire, Sudamericana, Planeta y Anagrama desde su primer libro en 1967 hasta su muerte en 2017, durante cincuenta años, produce nuevos títulos pero también la reedición de sus libros con ligeras variaciones. Como traductor tradujo a Ernest Hemingway (tres libros traducidos en 1976 y 1977, consignados en https://piglia.pubpub.org/bio), antes a Frantz Fanon y a varios autores norteamericanos no recogidos en su página web, con el seudónimo de Ricardo Ocampo (Falcón, 2016). Habría que pensar el rol de traductor en un sentido amplio, como mediador y crítico, también en el viaje a China. Como observa Falcón (2016), existe en esos años una intensa actividad de traducción de literatura no solo europea y norteamericana, sino también asiática, incluyendo la obra de Lu Xun (o Lu Sing, como lo denomina Piglia empleando la grafía china tradicional). El conocimiento de la industria editorial adquirido en esos años le permitió jugar con habilidad en ese mercado y afirmar su posición en el campo intelectual argentino e internacional.

Como veremos en la lectura del Diario de viaje a China, si bien sus conocimientos de literatura china no eran muy profundos, había leído a ciertos autores antes de viajar y tanto el encuentro con Guo Jo Mouro como las referencias a Lu Xun (visita el museo dedicado al escritor en Shanghai al final del viaje), señalan una atención en la literatura asiática.11 La citas de escritores de origen comunista como Pavese y Sartre evocan el internacionalismo comunista también ligado al provincianismo cosmopolita. Con Cesare Pavese comparte el interés por la literatura norteamericana y la traducción (Pavese traduce a Faulkner y a Melville al italiano). Con Sartre, la atracción por la obra de Fanon.

El interés de Piglia en fuentes literarias no europeas se relaciona con el provincianismo cosmopolita que miraba más allá de la Argentina pero también de Europa. Además de la red de estudiantes e intelectuales con los que interactúa, su tarea de editor lo vinculó no solo a publicaciones internacionales sino con autores argentinos del interior del país como Juan José Saer (publica Palo y hueso en 1965), Manuel Puig o Daniel Moyano, a quienes leyó y publicó muy tempranamente (Piglia, 2024, p. 54).

En China

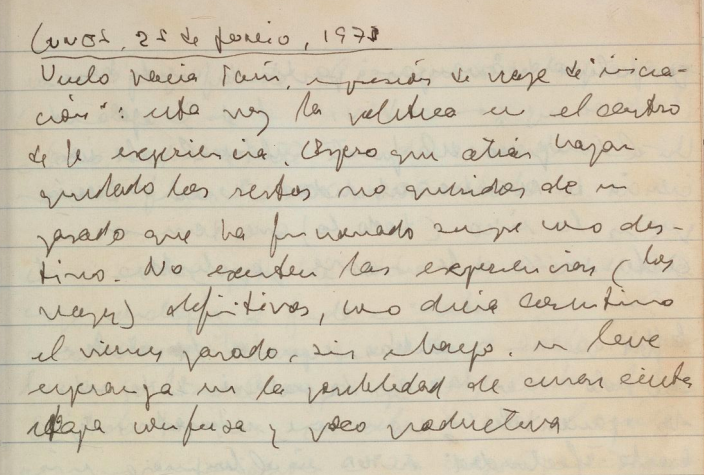

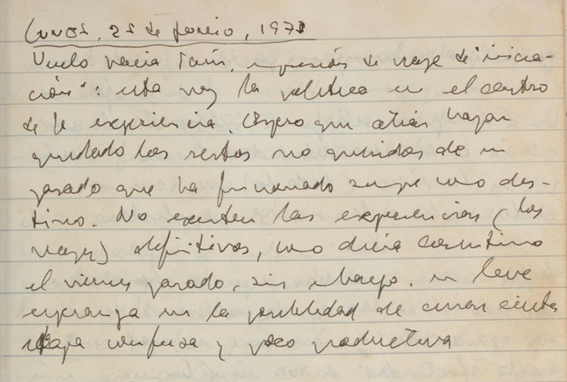

El diario se abre con algunas preguntas. Piglia, entonces de treinta y un años, señala en las primeras líneas del cuaderno:

Vuelo hacia París, impresión de viaje de “iniciación”: esta vez la política en el centro de la experiencia. Espero que atrás hayan quedado los restos no queridos de un pasado que ha funcionado siempre como destino. No existen las experiencias (los viajes) definitivos, como decía Cosentino el viernes pasado, sin embargo, una leve esperanza en la posibilidad de cerrar cierta etapa confusa y poco productiva. (…) ¿Qué va de un viaje a otro? Cinco años, poca producción, algunos avances teóricos. (lunes 25 de junio, 1973, p. 6).

Varias cuestiones se revelan en el comienzo. Una de las más importantes es la dimensión política de lo que está por emprender. ¿A qué se refiere con “avances teóricos”? En el cuaderno abundan referencias que alimentan una ficción teórica en elaboración. Cita a Marx, Engels, Gramsci (Cuadernos de la cárcel), Baudrillard, Brecht, Mao, Kafka, Arlt, Borges. En el diario se advierte, entre las diversas “series” (como denomina en LDER a los conjuntos de problemas volcados en la escritura, serie X, C, etc.) una preocupación teórica.

La referencia a Cosentino indica a Juan Carlos Cosentino, médico psicoanalista que atendió al escritor en esos años, profesor titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. La presencia del psicoanálisis es relevante en todo el diario y habla de un momento de auge de la práctica psicoanalítica en la Argentina (Plotkin, 2003) paralela y simétrica a los “avances teóricos”. Piglia lleva con él la biografía de Freud de Ernest Jones, que lee y comenta en el manuscrito del diario. También se interesa por el psicoanálisis en China.

La pregunta al comienzo de la cita “¿Qué va de un viaje a otro?”, evoca el primer viaje internacional que lo lleva a Cuba en 1967, a los 26 años, para recibir una mención especial del premio Casa de las Américas por su libro de cuentos Jaulario. En ese viaje, registrado al comienzo del tomo 2 de LDER , habla de su encuentro con Virgilio Piñera en La Habana. Dice: “Encuentro a Virgilio Piñera en el Hotel Habana Libre, le traigo una carta de Pepe Bianco, salgamos al jardín, me dice. Estoy lleno de micrófonos, están escuchando lo que digo” (2016a, p. 17). Ese es el viaje anterior al que emprende a China en 1973. Se advierte allí una temprana oposición ante el régimen cubano, donde el escritor, Piñera en este caso, perseguido y vigilado por su disidencia sexual (“invertido” dice Piñera para explicar por qué desconfían de él), se ubica enfrentado al Estado cubano. Aunque los artículos en Los libros antes y después del viaje, así como el viraje de la revista a posiciones maoístas (con el alejamiento de Schmucler y el control de la dirección de Sarlo, Altamirano y Piglia) indican un fuerte alineamiento con el Partido Comunista Chino12, en el cuaderno hay algunas posiciones de cautela y distancia, o incluso de irritación ante el control implacable de los traductores y cuadros que lo custodian sin descanso y la dificultad para dialogar con interlocutores chinos. Resulta elocuente en este sentido, el encuentro con el artista chileno José Venturelli. Dice allí:

Cenamos en el amplio comedor del hotel (…) El pintor chileno José Venturelli (…) come con nosotros. (…) El pintor tiene el tono “diplomático marxista” que también conocí en La Habana (Fernandez Moreno, Paco, Fernández Retamar et al) caballeros de modales suaves, seductores, entendidos, que monopolizan la conversación. Lo escucho hablar y me aburro (ilegible). Al final de la cena me voy con Ricardo a pasear (25 de julio, 1973, p. 118).

Piglia viaja invitado como parte de una delegación integrada por miembros de Vanguardia Comunista. En su caso interviene un organismo cultural que, aunque difícilmente estuviera lejos del Partido Comunista Chino, lo ubica en un lugar distinto al de sus compañeros de viaje (“fui invitado por liga de amistad China lat”, anota el 13 de julio, 1973, p. 62; probablemente se refiere a la Asociación de Amistad Argentino China presidida por Kordon). Cuando los buscan en el aeropuerto, él y sus amigos viajan en autos separados.13 Esta posición lo lleva durante la visita por itinerarios diferentes a los de Rubén Kriskautzky y Ricardo Nudelman, aunque coincidan en algunas visitas culturales del itinerario oficial. En el diario predomina un tono cauteloso y distante; no hay críticas explícitas al régimen, pero sí cierta frustración por dificultades de comunicación con sus anfitriones. Por ejemplo: “Lunes 16 de julio. Hasta ahora las mayores experiencias 'culturales' en lugares que a primera vista parecen alejados de la “práctica específica”: la dificultad de hacer entender a los camaradas chinos el objetivo de mi viaje” (1973, p. 78) ¿Cómo entender esta opacidad? Puede atribuírsela a cuestiones lingüísticas pero más probablemente al severo control ideológico, presente por ejemplo en las reiteradas críticas a Lin Piao entre las personas con las que interactuan él y sus compañeros (algo también frecuente en del diario de Barthes diez meses después). Lin Piao había muerto en 1972 en un oscuro accidente de avión y era considerado un traidor. La Revolución Cultural vigiló y envió a miles de personas, frecuentemente a intelectuales, a “campos de reeducación” y produjo numerosas víctimas acusadas de “revisionismo” y alejamiento del marxismo. El control estatal, como en Cuba, probablemente dificultara un diálogo abierto que Piglia casi no encuentra en todo el viaje.

En el comienzo de sus días en China ocurre un episodio que permite reconocer cuáles eran las expectativas y preparación del escritor antes de viajar. El día 7 de julio tiene una reunión con sus anfitriones, donde expresa un conjunto de pedidos. Dice:

Tuve la reunión con los responsables de mi viaje. Vinieron antes las tazas de té, después ellos. El de mayor edad, pelo canoso y aire bondadoso, habló de Kordon (…). Yo propuse dos ejes: 1) La experiencia del frente cultural entre el 4 de mayo y el Foro de Yenán con el centro en la vida y la obra de Lu Sin 2) Síntesis y situación actual de la revolución cultural. Junto a esto, los centros de interés en a) TEATRO. ¿Cómo se forman los actores? ¿Quién decide las obras que se ponen en escena? b) CINE. ¿Cómo se producen los films en China? ¿Existen escuelas de cine? ¿Guionistas, directores? C) FILOSOFIA. Cómo se enseña el marxismo leninismo. Posibilidad de asistir a una reunión de estudio de obreros. D) SALUD MENTAL. Visitar los hospitales E) UNIVERSIDAD. Movimiento estudiantil y plan de estudios. F) Solicité entrevistas con Chiang Ching, Guo Mouro y Jan Won Swang. Ellos se mostraron reservados. Me señalaron que están en etapa de lucha, crítica y transformación (…). Me propusieron un plan de visitas para los próximos días mientras consultan mi pedido. (Sábado 7 de julio, Piglia, 1973, p. 35).

Varias cuestiones se reconocen en esta cita. En primer lugar, una reunión de la que no participan sus compañeros. Esto indica las diferentes posiciones del escritor y sus pares. La planificación y objetivos del escritor para el viaje, que cumplirá solo parcialmente, muestran una preparación. Cuando se refiere al Foro de Yenán habla del discurso de Mao Tse-Tung de 1942 sobre el que había escrito en el número 25 de Los libros en 1972, el artículo “Mao Tse-Tung: política y estética de la lucha de clases”, donde desarrolla un argumento que continúa elaborando durante el viaje y que resulta parcialmente incorporado en “Homenaje a Roberto Arlt”, del que como vimos hay algunos apuntes en el diario (nota 6; 17/7/73): el lugar de la literatura en la revolución y su relación con la propiedad privada.

En la cita vemos dos referencias a escritores: Guo Jo Mouro, con quien se reunirá y Lu Sin (sic) (i.e. Lu Xun), autor vindicado por la revolución, con cierta circulación en América Latina (el Centro Editor de América Latina había publicado en Buenos Aires el Diario de un loco en 1971, probablemente la edición leída por Piglia, donde el autor aparece como Lu Shin). En las tres entrevistas que solicita, además de Guo Jo Mouro nombra a dos personas más: Jan Won Sang (acaso se trate de la escritora chino canadiense Jang Wong, que había llegado en 1972 a China desde Canadá, adhirió al maoísmo y luego publicaría libros muy críticos de la Revolución Cultural) y Chiang Ching, es decir Jian Qing en la grafía moderna, también conocida como “Madame Mao”. Jian Qing fue la cuarta esposa de Mao Tse Tung, integrante de la llamada “pandilla de los cuatro”, grupo jerárquico de la Revolución Cultural muy cuestionado posteriormente. Con ninguna de las dos últimas conseguirá encontrarse y aunque tiene algunas oportunidades de conversar con escritores, estudiantes universitarios, profesores e intelectuales, casi siempre los encuentros resultan deceptivos. El 11 de julio por ejemplo, escribe:

Pese a todas las expectativas, ineficaz visita a la Universidad de Pekín: hermoso paisaje, edificio de construcción tradicional, con aleros y puertas corredizas. Discuto con los responsables de Filosofía y de Literatura sin mayores resultados: se empecinan en generalizar, no logro datos concretos sobre programas de estudio, métodos de trabajo, etc. (Miércoles 11de julio, 1973, p. 51).

La respuesta de los funcionarios chinos a la agenda de Piglia es cautelosa. De las tres entrevistas que solicita solo consigue ver a Guo Mouro, a quien encuentra dedicado al arte caligráfico pintando poemas de Mao y con quien, como ocurre con todas las personas con las que habla (siempre mediado por el intérprete y con otras personas presentes), el espesor del intercambio es delgado y deceptivo (algo que también le ocurrirá a Roland Barthes diez meses después).

La agenda de Piglia fue sin embargo bastante atendida, pródiga en visitas pautadas a espacios públicos donde siempre se celebraba la revolución y al comandante Mao. Asiste a varios encuentros en fábricas y universidades donde obreros y estudiantes leen y discuten el marxismo leninismo, aunque nunca consigue profundizar el diálogo. En los lugares que visita abundan los dazibao, carteles de propaganda ideológica empleados por la Revolución Cultural como instrumentos de propaganda y adoctrinamiento político. El diario registra incluso algunos dazibao donde celebran su visita a fábricas y escuelas: “en los dazibao estaba escrito: ‘Bienvenida al camarada Piglia’” (martes 10 de julio, Piglia 1973, p. 49).

La presencia del intérprete y los cuadros que siempre lo acompañan y condicionan la experiencia del viaje merece un comentario específico con el que terminaré este artículo.

Contra la interpretación (a modo de conclusión)

Para terminar, me interesa recuperar dos cuestiones de la lectura del Diario de viaje a China: el problema de la experiencia y el de la traducción. El viaje comienza con altas expectativas, deseos de interactuar con intelectuales y escritores y conocer un sistema político y cultural que prometía un horizonte capaz de reemplazar modelos “teóricos” (política y teoría, parte de un mismo concepto) devaluados. También se presenta como la oportunidad de acceder a una experiencia extraordinaria. Dice en octubre de 1972 en LDER:

Mi viaje próximo a China es para mí un punto de fuga. Por un lado, me retiro explícitamente de la zona de conflicto de mi vida actual. Por otro lado, es para mí como ir a la Luna, un lugar que imagino porque lo he visto en las noches imaginarias de la cultura de izquierda. (Piglia, 2016a, p. 320).

El viaje funciona, como para los miembros de Tel Quel, en el marco de la búsqueda de un nuevo modelo político ante del desprestigio de los referentes comunistas. Sin embargo, hay algunas diferencias. Una de ellas es la posición argentina, latinoamericana y periférica desde la cual Piglia escribe. Su perspectiva es provinciana y cosmopolita, porque conoce la teoría metropolitana pero escribe desde un margen del mundo de 1973 (en este caso, desde dos márgenes: China y Argentina). Esa ubicación puede pensarse en relación con el provincianismo cosmopolita, una forma de cosmopolitismo situado que reconoce una posición de enunciación donde se articula una mirada más allá de Europa. La lectura y traducción de Fanon en 1965 encontraba afinidad con la lucha en Argelia: “Para muchos la experiencia argelina tenía que ver más con Argentina que la experiencia cubana, porque aparecía como una experiencia de masas, más nacionalista, menos guerrillerista digamos” (Piglia, 2024, p. 44). Piglia parece mucho más entusiasmado por conocer China que París. Esto marca un paralelo con sus colegas de Tel Quel desde posiciones distintas: la de quien observa China no desde París sino desde la Argentina, una provincia periférica en el mapa mundial.

Como el viaje del grupo Tel Quel algunos meses después, recuperado en El diario de mi viaje a China de Barthes y en Mujeres chinas de Julia Kristeva, Piglia obtiene pocos resultados concretos (aunque al parecer hay un monto de dinero en efectivo, 50 mil dólares, enviado por China y destinado a maoístas en la Argentina que viaja con ellos a Perú, cf. Piglia, 2024, p. 104). Los encuentros con directores de Ópera, escritores, profesores y estudiantes no producen intercambios de la densidad esperada. La presencia del intérprete y a menudo de un cuadro que siempre lo acompañan condicionan lo que sus interlocutores (y él mismo) pueden decir y acaso también la riqueza del intercambio. La búsqueda benjaminiana de una experiencia para narrar y la ausencia de esa misma experiencia, devorada por la información, una pregunta que atraviesa LDER (Alonso, 2023), aparece también en el Diario de viaje a China. En el largo viaje en avión de París a Shanghai el escritor bromea con sus compañeros sobre un pasajero elegante, con un impermeable claro, que fuma en pipa en un asiento próximo. Lo llama “el espía austrohúngaro”. El pasajero se baja en Rangún y habla en español con Ruben Kritzkausky: había entendido los comentarios burlones de Piglia y su amigo. No ocurren experiencias extraordinarias en un viaje con pocos desvíos posibles, ni acontecimientos espontáneos. Nada acontece fuera del estricto guion pautado por las autoridades.

El problema de la experiencia puede pensarse en relación con la cuestión de la traducción, tomada como un régimen donde la propiedad de la enunciación queda en suspenso. Dice al respecto en el diario:

Mi intérprete es un espejo en el que veo con claridad mi estilo verbal: frases amplias (incomprensible) y un modo interrogativo de concluir o mejor de dejar abierto el final, sin solución. Demasiado atento en mi interlocutor, paso por alto las explicaciones, los nexos, deshilacho las frases: de algún modo es como si hablara solo, es decir, como si hablara a mí mismo que conozco la dirección y el sentido de la frase. La presencia del traductor objetiva el proceso, me enfrenta con el sentido. (Viernes 13 de julio, Piglia, 1973, p. 87)

No es solo una barrera lingüística la que se interpone entre China y el escritor, sino una interpretación del mundo donde él se contempla a sí mismo duplicado, con su discurso intervenido por otro. Observa al intérprete traducir lo que él dice como si fuera un doble chino de sí mismo que actúa sus propias palabras, aunque él no las comprenda. Se mantiene ajeno, expropiado por el intérprete y transportado a una lengua que no entiende. ¿Cómo se traducen sus preguntas, sus afirmaciones, sus comentarios hacia las personas con las que se comunica? Sólo puede recuperar los tonos y gestos. Sus propias palabras se vuelven intraducibles.14

La tarea del intérprete en rigor, no se diferencia demasiado de lo que en verdad ocurre toda operación de traducción donde la lealtad con el original resulta siempre contingente e inacabada, poblada de términos intraducibles y donde lo que cuenta es la operación performativa del intérprete. El “doble chino” de Piglia propone un momento de epifanía como otros recuperados en LDER, ahora en un contexto alejado de la Argentina y, en este caso poblado de elementos teatrales.

Mi intérprete cuyo nombre no puedo recordar (lo que me hace sentir particularmente mal) por su parte es serio y sabe hacer las cosas bien, constantemente también él se preocupa por mí, trata de mejorar lo que yo digo con gestos y sonrisas: en unos casos, me siento como alguien que está expuesto en un escenario. (17 de julio, Piglia, 1973, p. 89)

La situación le permite “verse a sí mismo”, interpretado por un traductor chino que reproduce (y modifica, actúa, matiza y puebla de tonos) sus propias palabras, aunque se trata de una conjetura, ya que Piglia no habla ni entiende el chino (probablemente mandarín). ¿Cómo pensar el problema de la interpretación en el marco de la ficción teórica presente en el diario? La interpretación despoja al hablante (o al escritor) de la propiedad de su discurso, lo duplica, lo actúa y lo performa: convierte al hablante en un personaje secundario, un guionista que es hablado por el intérprete. Aparece aquí la teoría del plagio, de la ausencia de propiedad privada en el espacio literario y la figura de Roberto Arlt como ladrón, copista y plagiario, la literatura como un régimen de expropiación donde la propiedad privada queda abolida. El intérprete inscribe la experiencia en clave literaria, la verbaliza y la actúa (la presencia del registro cinematográfico resulta clave aquí; una de las actividades más frecuentes en China y en LDER, como sabemos, es ir al cine). Traducción y experiencia sintetizan dos ejes que atraviesan la ficción teórica elaborada en el Diario de viaje a China, la experiencia de la literatura como traducción y la traducción, pensada en su acepción etimológica como desplazamiento, tránsito, del escritor en personaje, absorbido por la materia lingüística del mundo.

Referencias

Aguado, A. (2006). 1956-1975: La consolidación del mercado interno. En J. L. de Diego (Dir.), Editores y políticas editoriales en la Argentina, 1880-2000 (173-210). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Alonso, D. (2023). Espejismos reales. Imágenes y política en la literatura rioplatense. Villa María: Eduvim.

Apter, E. (2013). Against World Literature: on the Politics of Untraslatability. Londres: Verso.

Barthes, R. (2010). Diario de mi viaje a China (Trad. N. Petit Fonserè). Barcelona: Paidós.

Bosteels, B. (2016). Freud y Marx en América Latina. Política, psicoanálisis y religión en tiempos de terror. Madrid: Akal.

Buchbinder, P. (2005). Historia de las universidades argentinas. Buenos Aires: Sudamericana.

Cámara, M. (2022). Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano y Ricardo Piglia en el huracán de la historia: de la revista Los Libros a El camino de ida. Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica, 13(25), 192-206.

Cassin, B. (Dir.) (2019). Vocabulaireeuropéen des philosophes: dictionnaire des intraduisibles. Paris: Seuil.

Clark, P. (2008). The Chinese Cultural Revolution: A History. Cambridge: Cambridge University Press.

Compagnon, A. (2015). El demonio de la teoría. Literatura y sentido común. Barcelona: Acantilado.

Damrosch, D. (2003). What is World Literature. Princeton: Princeton University Press.

Demaría, L. (2014). Buenos Aires y las provincias. Relatos para desarmar. Rosario: Beatriz Viterbo.

De Santis, P. (2023). Ricardo Piglia: vida, crítica y ficción. En Academia Argentina de Letras. Recuperado de https://www.aal.edu.ar/?q=node/766

English, J. (2005). Economy of Prestige. Prizes, Awards, and the Circulation of Cultural Value. Cambridge: Harvard University Press.

Falcón, A. (2016). Traducir, aclimatar, argentinizar: la importación literaria en 1969. Cuadernos LIRICO, 15.

Fornet, J. (2007). El escritor y la tradición. Ricardo Piglia en la literatura argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Gilman, C. (2003). Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI.

Hubert, R. (2024). Disoriented Disciplines. China, Latin America, and the Shape of World Literature. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.

Kristeva, J. (2016). Mujeres chinas. Entre Mao y Tel Quel (Trad. V. Goldstein). Buenos Aires: Capital Intelectual.

Kristeva, J., Pleynet, M., Sollers, P. y Cohen, P. (1978). The U.S. Now: A Conversation, October, 6, 3-15.

Laera, A. (2007). Los premios literarios: recompensas y espectáculo. En L. Cárcamo-Huechante, Á. Fernández Bravo y A. Laera (Comps.), El valor de la cultura. Arte, literatura y mercado en América Latina (pp. 43-66). Rosario: Beatriz Viterbo.

Libertella, M. (2024). Ricardo Piglia a la intemperie. Buenos Aires: Ediciones Universidad Diego Portales.

Meng, Q. (2017). Le voyage en Chine de Tel Quel et de Roland Barthes (1974). Enjeux, embûches, enseignements. Littératures (Doctoral dissertation). Université Paul Valéry. Monpellier III, Français.

Milone, G., Maccioni, F. y Santucci, S. (2021). Imaginar/hacer. Ficciones teóricas para la literatura y las artes contemporáneas. Córdoba: Área de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.

Montaldo, G. (2019). Complot y teoría: lo que vino después. Cuadernos LIRICO: Hors-Série.

Moretti, F. (2017). Lectura Distante. Buenos Aires: FCE.

Palacio, J. M. (Dir) (2012). Historia de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Edhasa-Unipe.

Piglia, R. (1972). Mao Tse-Tung: política y estética de la lucha de clases. Los libros, 25, 22-25.

Piglia, R. (1973). Diario de viaje a China (Manuscrito inédito). Ricardo Piglia Papers, Special Collections, Princeton University.

Piglia, R. (1990 [1986]). Sobre Sur. Entrevista realizada por Eduardo Paz Leston y originalmente aparecida en La opinión, 4/3/1979. Crítica y ficción. Buenos Aires: Anagrama.

Piglia, R. (2012). Un día perfecto. Suplemento Ñ, Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/literatura/ricardo-piglia-notas-diario_0_r1kgV2V3wmg.html

Piglia, R. (2015). Los diarios de Emilio Renzi. Años de formación. Buenos Aires: Anagrama.

Piglia, R. (2016a). Los diarios de Emilio Renzi.Los años felices. Buenos Aires: Anagrama.

Piglia, R. (2016b). Escritores norteamericanos. Buenos Aires: Tenemos las máquinas.

Piglia, R. (2024). Introducción a la crítica general de mí mismo. Conversaciones con Horacio Tarcus. Buenos Aires: Siglo XXI.

Plotkin, M. (2003). Freud en las pampas. Orígenes y desarrollo de una cultura psicoanalítica en la Argentina (1910-1983). Buenos Aires: Sudamericana.

Rodríguez Pérsico, A. (2017). Los diarios de Emilio Renzi o el pudor autobiográfico. Zama. Revista del Instituto de Literatura Hispanoamericana, 9, 59-69.

Walker, C. (2016). Variaciones sobre el “telquelismo” de la revista Los libros (Buenos Aires, 1969-1976). Boletimde pesquisa nelic, 16(26), 3-24.

Wolf, J. (2009). Telquelismos latinoamericanos. La teoría crítica francesa en el entre-lugar de los trópicos. Buenos Aires: Grumo.

Xing, L. (2004). Rhetoric of the Chinese Cultural Revolution: the impact on Chinese thought, culture, and communication. Columbia: University of South Carolina Press.

Xung, L. (1971 [1921]). Diario de un loco (Trad. Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing). Buenos Aires: Centro Editor para América Latina.

Notas

Todas las imágenes y citas corresponden a las que se encuentran en el volumen citado, alojado en la Biblioteca de la Universidad de Princeton, derechos reservados. Agradezco la colaboración de Anna Lee Pauls, del Department of Special Collections, Princeton University Library para obtener el escaneo del diario. Agradezco también la colaboración de Edgardo Dieleke y asistentes de investigación en la transcripción del Diario a China. Dada la por momentos indescifrable caligrafía de Piglia, es frecuente que se lea “ilegible” en las citas, cuando la palabra no logró ser descifrada (ni por mí, ni por las otras personas que transcribimos el diario). El manuscrito tiene 262 páginas, incluyendo notas, fotos y papeles adicionales. Versiones de este artículo fueron presentadas en el congreso LASA Cono Sur, Vidas Rosario y en Unicamp, Brasil, por invitación de Eduardo Sterzi en 2022. Agradezco los comentarios recibidos a mi presentación.

Recepción: 01 agosto 2024

Aprobación: 27 septiembre 2024

Publicación: 01 noviembre 2024